|

PROJECT STORY 04 |

|

|---|

いつでも、確実に、緊急情報を届ける

防災・減災に貢献する防災行政無線

―防災行政無線事業―

|

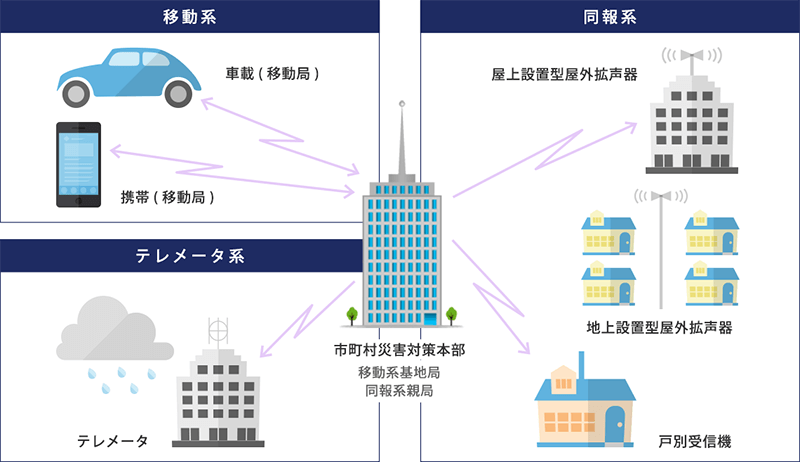

市民生活のあらゆる場面を支えて― 私たち日本人にとって大きな節目となった「2011年3月11日」。 この日、東北地方を襲った未曽有の大災害によって、改めてその役割がクローズアップされたのが防災行政無線だ。多くの人が抱く「防災行政無線」のイメージは、災害時、町内の鉄柱に取り付けられた拡声器が避難を呼びかけるといったものだろう。有事の際の全国瞬時警報システム(J-ALERT)にもこのシステムは利用される。 しかし、その用途は災害情報の伝達に限らない。光化学スモッグ注意報や子どもの見守り用放送も防災行政無線を通じて行われるのだ。さらには、“呼びかけ”だけでなく、雨量や河川の水位データ等を計測する遠隔システムも含まれ、防災行政無線は、市民生活のあらゆる場面を支えている。 |

|

|

JESCOグループの国内EPC事業を担うJESCO CNSは、1980年に受注した都内自治体の防災行政無線の事前調査を皮切りに、およそ40年にわたって調査・施工設計・工事・保守までを手がけてきた。その事業範囲は関東地方を中心に全国に及ぶ。JESCOグループの無線事業の基幹ともいえる防災行政無線事業は、グループの理念「FOR SAFETY FOR SOCIETY」をまさに体現した事業である。 |

|

「いち早く正確な災害情報を」との使命感とともに 多種多様な目的に利用される防災行政無線。しかし、災害時にこそ真価が問われるのは間違いないだろう。JESCO CNSの代表取締役社長・川島清一は、これまでいくどとなく災害現場の最前線に自ら赴き、あるいは社員を送り出してきた。 2000年7月、全島避難が発令された伊豆諸島・三宅島の噴火もその1つである。このとき、島を離れる住民と入れ替わるように三宅島に入ったのがJESCO CNSのメンバーであった。有毒ガスが発生する中、土石流の発生を知らせるワイヤーセンサーの補修をはじめ、雨量等のデータを収集するためのシステムを構築。応急対策に従事する土木関係者の安全確保のために奮闘した。ガスマスクを装着しながらの作業は2年半続いたという。 |

|

|

川島自身もまた、東日本大震災発生後間もなく、崩壊した無線システムの再構築のために宮城県気仙沼市に向かっている。「機器を取り付ける鉄柱を立てようにも、津波被害の著しい地域はどこが誰の土地なのかもわからない状況でした。『早く、早く』と焦る気持ちと、何から手を着ければいいのかわからないジレンマを抱えました」と川島は語る。こうした現場での体験が、「いち早く正確な災害情報を届けるために」という使命感を揺るぎないものにしている。 |

|

約40年にわたるノウハウの蓄積と、グループの総合力で社会に貢献 およそ40年にわたり防災行政無線事業に取り組んできたことによって、JESCOグループは替えがたい財産を得てきた。 年数回の保守点検では、街並みの変化によって電波状況が変わると、地域内に不備なく電波が届くようにアンテナを調整したり、中継所を設ける作業が発生する。この蓄積によって培われた技術力。また、山間部での機器設置には最大瞬間風速70メートルにも耐える鉄塔が必要である。ここで培われた、直径3メートル、深さ8メートルの杭を山の尾根に打ち込む施工のノウハウ。高所作業を含めたこれらの経験の蓄積が、移動体通信事業をはじめとするJESCOグループの電波事業の礎になっている。 東日本大震災では防災行政無線の課題も浮かび上がった。電力の喪失によって無線を使用できなかった地域があったのはその一例だ。川島は、JESCOグループの太陽光発電事業のノウハウを組み合わせて電力喪失に備えるシステムを構築するなど、課題解決にグループの総合力を生かすことができると考える。「防災行政無線のシステムは、海外でもその重要性が認識されていくでしょう。グループの目指す東南アジアでの展開とも合致する可能性が広がっています」。 現在、限りある電波を有効利用するために無線のデジタル化が進められているが、これが実現すれば、文字や画像でよりわかりやすく避難情報をきめ細かく届けることが可能になる。電波事業が社会に貢献できることは多い。震災国・日本が避けられない防災・減災対策。JESCOグループはその課題に積極的に取り組む考えだ。 (2017年9月掲載) |

JESCO CNS株式会社

代表取締役社長

執行役員社長

川島 清一

SEIICHI KAWASHIMA